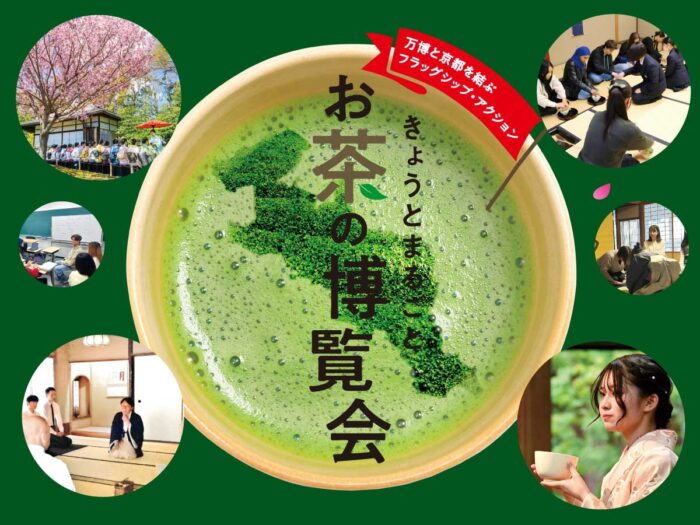

いよいよ「EXPO 2025 大阪・関西万博」がスタートします! その万博と京都を結ぶイベントのひとつ「きょうとまるごとお茶の博覧会」が、この4月から始まっていることをご存知でしょうか。

期間中、京都府内全域を舞台に、子どもから大人まで楽しめる多彩なイベントや取り組みを展開しているこのお茶の博覧会、一体どのような内容なのかをご紹介します!

※記事中の情報はすべて2025年4月時点のものです。

「きょうとまるごとお茶の博覧会」とは?

今年の4月13日から10月13日まで大阪の夢州(ゆめしま)で開催される「EXPO 2025 大阪・関西万博」。その期間中、地域の魅力を発信するさまざまなイベントが京都でも行われますが、そのひとつが「きょうとまるごとお茶の博覧会」です。

こちらは京都のお茶文化を支える茶農家をはじめ、製茶やブレンド・販売を担う茶商、茶器や茶道具、和菓子を作る職人、そして茶文化を伝える茶人まで、お茶の文化に携わる人々みんなで力を合わせ、京都のお茶とお茶にまつわる文化の魅力を全国や世界へ発信する博覧会です。

多彩なイベントやプロジェクトを開催

期間中、京都府内において、お茶の魅力をまるごと楽しむ多彩なイベントや取り組みが展開されます。どのようなイベントが開催されるのか見てみましょう。

オープニング茶会 二条城観桜茶会

世界遺産 二条城の清流園にて開催される、表千家による本格的なお茶会です。茶室・残月亭の写しがある和楽庵、旧角倉了以屋敷から移築された香雲亭、野立席や点心席などがあり、桜が舞う様子を眺めながらお茶席が楽しめます。

2025年4月9日(水)受付10:00~14:30

場所:元離宮二条城 清流園(京都市中京区二条通堀川西入二条城町541)

宇治新茶 八十八夜茶摘みの集い・茶業研究所施設公開

“♪夏も近づく八十八夜〜”という茶摘みの歌にあるように、立春から数えて八十八日目に行われる茶摘みイベントです。茶摘み体験や、抹茶の碾臼体験、ホットプレートによる簡単な製茶体験などが行われます。

2025年5月1日(木)

場所:宇治茶会館(宇治市宇治折居25-2)・京都府茶業研究所(宇治市白川中ノ薗1)

茶器づくり体験

宇治の地で採れる土を活かした、伝統ある朝日焼の体験です。「タタラ作り」という手法で器をつくります。

2025年4月~

場所:福寿園宇治茶工房(宇治市宇治山田10)

ご紹介したのは、数あるイベントのうちのほんの一部。その他、4~9月まで、京都丹後鉄道 丹後くろまつ号で舞鶴抹茶を使った「スイーツコース」を提供。8~9月は新日本海フェリー船内(舞鶴市~北海道小樽市)でお茶体験などが開催される予定だそうですよ。

まだまだたくさんのイベントが開催されるので、ぜひ「きょうとまるごとお茶の博覧会」のHPをチェックしてくださいね。

お茶を通じた国際交流&学生プロジェクト

また、京都府内の小中高・特別支援学校の児童・生徒らが、大阪・関西万博参加国の生活や文化などを探求し、参加国の方々とお茶会を通じて国際交流をはかる取り組みや京都の大学生らがアイデアを出し合い、自由な発想でお茶にまつわる取り組みを行う「学生プロジェクト」もスタート。

さらに10月のグランドフィナーレは、1587(天正15)年に豊臣秀吉が「北野大茶湯(おおちゃのゆ)」を開催した北野天満宮で開催。府内各地で行われてきたお茶に関するさまざまな取り組みが集結します。また、茶道・煎茶道各流派が日替わりで呈茶会をし、北野大茶湯や茶道の歴史をひもとく企画・展示も行われる予定。楽しみですね!

京都の「お茶」の魅力

日本お茶文化のはじまりの地―宇治茶の歴史

ここで日本のお茶文化について少しだけ紐解いてまいりましょう。

日本では奈良・平安時代に遣唐使や留学僧により、お茶の原産地・中国から伝えられたといわれています。鎌倉時代になると、臨済宗の僧・栄西禅師が中国から持ち帰った茶の種子を弟子の明恵上人が譲り受け、京都市の栂尾にある高山寺で栽培。効能と共にお茶の栽培を広めました。後に宇治でもお茶が栽培されるようになり、そのお茶が足利将軍家の評価を得たことで、栂尾と並びお茶の第一の産地と呼ばれるようになりました。

さらに戦国時代になると、茶葉の苦みを抑えた碾茶(てんちゃ)を栽培する「覆下(おおいした)栽培」が編み出され、色鮮やかで旨みの強い抹茶が誕生。茶の湯の文化に貢献しました。

一方、江戸時代には現在の宇治田原町湯屋谷でお茶の栽培に携わっていた永谷宗円が、蒸した茶葉を焙炉と呼ばれる加熱式の作業台で手揉みし、乾燥させる「宇治製法(青製煎茶法)」を発明。色・味・香りともに優れた煎茶を誕生させました。

その煎茶が江戸を中心とした庶民に普及した後、碾茶の栽培法と煎茶の製法を掛け合わせた玉露が誕生。濃厚な旨みが際立つ玉露は、最高級緑茶の代名詞となり、日本国内だけでなく世界中で愛されるようになったのです。(写真は宇治田原町湯屋谷にある永谷宗円の生家)

京都の茶どころ・和束町

その宇治茶の4割弱を生産しているのが京都府の南に位置する和束町です。町のどこにいても茶畑が見えることから、桃源郷ならぬ「茶源郷」と呼ばれています。

和束町でお茶が栽培されるようになったのは約800年前の鎌倉時代。奈良の大峰山とならぶ二大霊峰の鷲峰山(じゅぶさん)山麓に、海住山寺の高僧・慈心上人が明恵上人より譲り受けた茶の種子を蒔いたのが始まりといわれています。

和束町では茶畑の景観を楽しむガイド付きの「茶源郷プライベートプチツアー」やカフェなどがあるので、ぜひ、訪れてみてくださいね。

宇治茶を楽しみながら学べる施設「茶づな」へ

宇治茶のことをもっと知りたくなったら、宇治市にある「お茶と宇治のまち歴史交流館 茶づな」へ訪れるのはいかがでしょう。施設内のミュージアムでは宇治のまちと宇治茶の歴史を知ることができます。

お茶と宇治のまち歴史公園 茶づな

「宇治茶の間」では、宇治茶はいつ誕生したの? 玉露と煎茶の違いって何? など、お茶に関する疑問をデジタル展示で解説。また実際に手で触れて体感できる展示もありますよ。

「歴史の間」では、宇治のまちや宇治川がどのような変化を遂げ、どんな歴史があったのかを楽しく知ることができるゾーン。4Kハイビジョンの大スクリーンで見る現在の「うじ名所図会(めいしょずえ)」は圧巻ですよ!

また、お抹茶体験や茶摘み衣装を着て行う茶摘み体験など、さまざまな体験プログラムもあるので、見逃せません。

茶づなについて詳しくは、こちらの記事で紹介しています。

いかがでしたでしょうか。さまざまな取り組みが行われるので、ぜひ「きょうとまるごとお茶の博覧会」をチェックしてみてくださいね。

■■INFORMATION■■

きょうとまるごとお茶の博覧会

令和7年4月〜10月開催

京都府内各地でさまざまなお茶にまつわるイベントを開催

お問い合わせ:きょうとまるごとお茶の博覧会実行委員会事務局

(京都府文化生活部文化政策室(TEL075-414-4217))

お茶と宇治のまち歴史公園 茶づな

京都府宇治市菟道丸山203-1

0774-24-2700

休館日:なし(施設点検、気象状況などで臨時休業をする場合あり)

営業時間:9:00~17:00 (ミュージアムの最終入場時間16:30)

ミュージアム入場料金:一般 600円、小人(小中高生) 300円、幼児(〜6歳)無料

アクセス:JR・京阪宇治、京阪三室

)-350x350.jpeg)

-350x350.jpg)