タモリさんの某まちあるき番組にも度々ご出演され、都市史、景観史に詳しい京都高低差崖会崖長の梅林秀行さんと京都における博覧会の歴史を歩く旅。前回は「岡崎編」でしたが、今回は岡崎エリアからワープして京都御苑からスタートです。

本編が始まる前に少し、おさらい

1871(明治4)年「京都博覧会」(西本願寺書院にて開催)

1872(明治5)年「第一回京都博覧会」(西本願寺書院、建仁寺、知恩院で開催)

1873(明治6)年「第二回京都博覧会」(仙洞御所にて開催)

1882(明治15)年 京都御苑内に京都博覧会の常設会場新設

1895(明治28)年 「第4回内国勧業博覧会」(京都市左京区岡崎にて開催)

1897 (明治30)年 岡崎博覧会館完成(京都市左京区岡崎)

こちらの「岡崎編」も読んでみて下さい▼

かつての御所は住民の距離が近かった!?

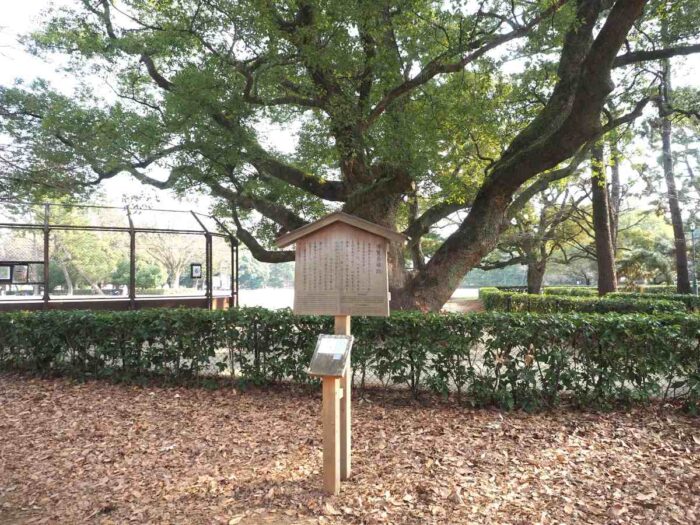

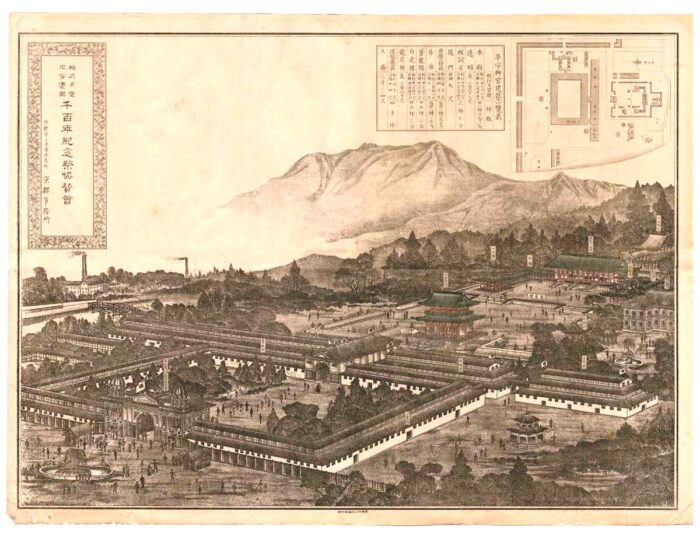

明治14年に建設された京都御苑内常設の博覧会会場図 画像提供:府立京都学・歴彩館

日本で初めて博覧会が開催されたのは京都。1871(明治4)年10月10日から約1か月間、西本願寺書院で「京都博覧会」として開催されました。翌年の2回目からは正式に「第一回京都博覧会」となり、「第二回京都博覧会」からは京都御所(大宮御所・仙洞御所)で開催されるんですよね。

「そうです。二~九回は大宮御所と仙洞御所(写真)を借りて開催し、十回目から常設会場ができました」と梅林さん。

でも御所で博覧会を開くなんて、恐れ多くてちょっと想像できませんが・・・。

「実は御所が神聖で恐れ多いというイメージができたのは後のことなんですよ。江戸時代の京都の町衆は、お正月に御所へお参りに行っていたみたいです」

え! 神社などではなくてですか。

「そう。お正月に御所の門が開いたので、お賽銭を持って行ったそうです。三種の神器の一つ、神鏡を納めた内侍所という建物が開放されて、お参りに行ったそうですよ」

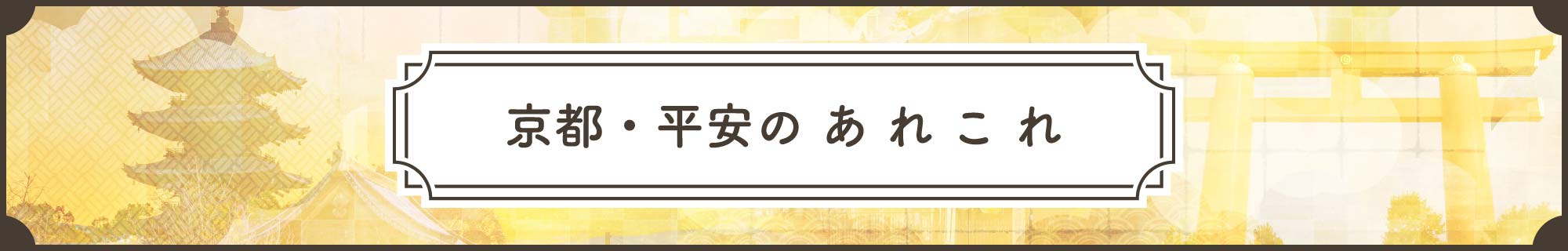

秋里籬島 著 ほか『都名所圖會 4巻』[1],河内屋太助[ほか],天明7 [1787]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jppid2555338 (参照 2025-03-04)

そういえば江戸時代、御所や公家町は観光地だったと聞いたことがあります。門前には茶屋もあり、そこでお茶などを飲みながら内裏に参内する公家たちを見たとか。

「そうそう。京都の人にとって御所はとても身近な存在だったようですね。その感覚があるから、御所で博覧会を開催したのかもしれません。それに天皇や公家たちが東京へ行ってしまったために、荒れる一方だった御所や公家町を、岩倉具視(いわくらともみ)が整備しなくてはいけないと提言しているんです。その流れで御所を博覧会場として使うという案があったようです」

MEMO:現在の京都御苑は江戸時代、140以上の宮家や公家の邸宅が立ち並ぶ町でした。ところが明治維新後、天皇や宮家・公家が東京に移ると町は荒れ果てました。そこで樹木などを植えて公園として整備し、京都御苑となったのです。

御苑内にできた常設会場とは

そして1881(明治14)年、京都御苑内に常設会場が造られることになりました。

建てられたのは現在の京都御苑の南西。仙洞御所の南側で、現在はゲートボール場がある辺り。看板は立っていますが痕跡が何もないので、ここに会場があったなんて信じられません。

画像提供:府立京都学・歴彩館

とはいえ当時の絵図を見ると、後ろに仙洞御所の入口が描いてあるので、この場所に立っていたことは確かなよう。

そして建物は西洋風かと思ったら日本建築なのが少し意外でした。

「木造の瓦葺なので一見、日本建築に見えますが、実は西洋建築風で左右対称なんです。そして建物の配置はいわゆる博覧会場の原型になっていますね。岡崎編でもお話した通り、中心から全て見渡せる監獄のような構造です」

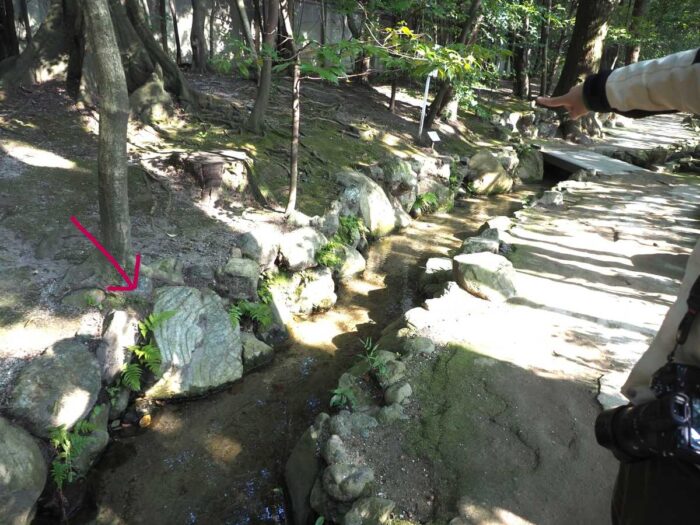

会場の後ろには池がありますね。

「当時は庭園を歩いて楽しんだようですね。博覧会というと教育のイメージもありますが、元々は学ぶ場というより、盛り場のような性格があり、みんなで集まって楽しい気分になる場所という要素もあったようですね」

近代は郊外からやってくる

京都市 編『京都市史』地図編,京都市,昭和22. 国立国会図書館デジタルコレクション https:// dl.ndl.go.jppid8312028 (参照 2025-03-16) 部分

御苑内に常設の博覧会場ができてから数年後、京都市左京区の岡崎で「第四回内国勧業博覧会」が開催されるわけですね。ですが、どうして当時、水田と畑ばかりだったといわれる岡崎の地が選ばれたのでしょうか。

それを解いてくれるヒントが1869(明治2)年の古い絵図にありました。

「真ん中が鴨川、左に御所があります。右は現在の岡崎の辺りですが、そこに越前屋敷、加州屋敷など大名屋敷と書いてあります。江戸時代、京都に大名屋敷はなかったと言われますがそんなことはないんですよ。この大名屋敷は幕末にさらに大きくなるのですが、それは豪華な御殿になるのではなく、いわゆる軍事基地ですね。それから鴨川の近くには江戸幕府による御操練場(兵士を教育・訓練するための施設)も見えます。鴨川を渡ればすぐに軍隊が出動できる、という幕末の緊迫した様子が伝わってくるようですね」

ところが明治維新後、それらの大名屋敷は不要となって空き地となり、公家たちも東京へ引っ越してしまったために御所や公家町も空き地になり、岡崎と京都御所が博覧会の会場となるわけですね。

「そう。敷地の枠は変わらず、中身が変わるんです。これが近代の特徴ですね。そして岡崎の博覧会場の跡地にはレガシー(遺産)として美術館や図書館が建っていくわけです。近代の京都って実は、空き地と郊外から生まれているんだなって思います。でも全世界を見ても近代が誕生するのは郊外からですね。街の真ん中から近代が生まれるのは、産業革命が初めて生まれたイギリスの工業都市くらいかもしれません。パリもローマも近代化は郊外から始まりますからね」

(写真は京都博覧会常設会場の跡地)

京都博覧会の遺物を求めて平安神宮へ

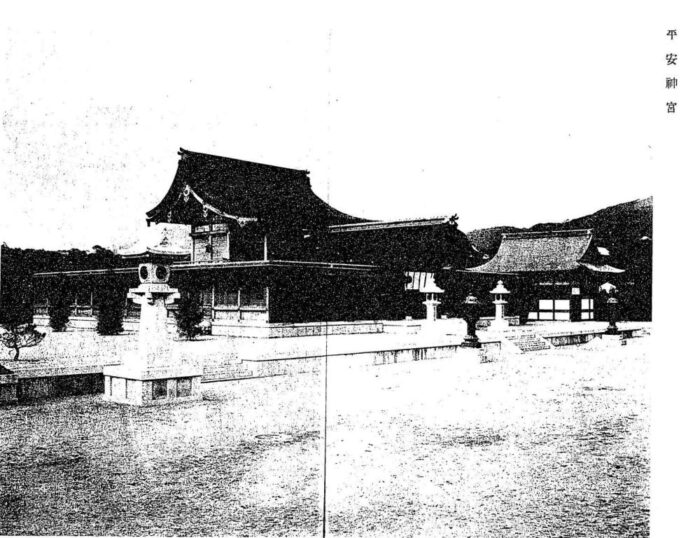

画像提供:しろくま舎

「それでは岡崎の平安神宮にいってみましょう! 実はここに京都博覧会 常設会場ゆかりのものがあるんですよ」

何があるのか楽しみです。平安神宮は「第四回内国勧業博覧会」と「平安遷都千百年紀念祭」を記念して建てられた神社です。設計は京都の本願寺伝道院や祇園閣、東京の築地本願寺などを設計したことでも知られる伊東忠太です。

伊東忠太の建築というと妖怪のような不思議な動物がよくついている印象がありますが、平安神宮には全くその片鱗がありません。というのもこちらは、伊東忠太の初期の作品とのことで、まだ強烈な個性が発揮されていない頃に手掛けたものになります。

「この石灯籠を見てください。ちょっと面白い形ですよね。キュビズムというか、西洋の文化やデザインを通して石灯籠を作ったら、こういう形になるという感じがしますよね」

これも伊東忠太のデザインなのでしょうか。

若松雅太郎 編『平安遷都千百年紀念祭協賛誌』「蒼竜編」,若松雅太郎,明29.8. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/816050 (参照 2025-03-14)

「それが分からないんですよ。元々は本殿前にあったのですが、1940(昭和15)年に改修した時、この場所に移したようですね。伊東忠太だったら面白いんでしょうけれど。天皇の象徴である高御座の八角形みたいなものをイメージしたのでしょうか」と、梅林さんは語ります。

広場があることで市民の氏神へ

画像提供:しろくま舎

ところで平安神宮は伏見稲荷と並び、京都でも多くの人が初詣に訪れる神社です。その理由のひとつとして梅林さんは、神社でありながら、広大な広場があるのが理由だと考えているそうです。確かに、こんなに広大な白砂の広場がある神社は目にしませんね。

「元々、博覧会の記念殿として設計されたので、人が集まる場が作られているんですね。この広場では今も薪能をはじめ、さまざまなアーティストのコンサートが行われています。この広場があることで京都の人々が集まる場となり、京都の神社といえば平安神宮となっていく訳です。基本的に住んでいる地域の神社を氏神様としますが、この時、京都市民全体を氏子とする神社が誕生したのです」

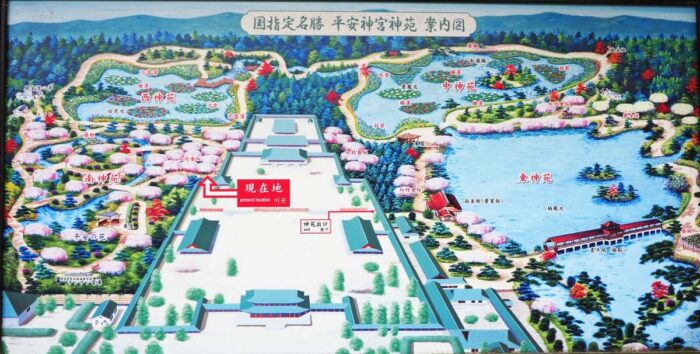

画像提供:平安神宮

画像提供:平安神宮HPより

上は平安神宮創建当時の絵図、下は写真です。正面に見えるのが大極殿(だいごくでん)、右に見えるのが蒼龍楼(そうりゅうろう)、左が白虎楼(びゃっころう)です。

当時は広場の中に建物が立っている印象ですが、1940(昭和15)年に神楽殿(かぐらでん)などが増築されました。

「さらに現在のようにぐるりと回廊で囲むことにより、内裏らしさが増しています。そして神楽殿は結婚式を挙げる御殿なんです。人生の一大イベントが行える場が加わったことで、さらに京都市民に親しまれていくんですね」

誰もが楽しめる神苑へ

そして平安神宮といえば、明治時代を代表する作庭家・7代目小川治兵衛が19年もの年月をかけて完成させた池泉回遊式庭園も有名です。

神苑に入るとまず現れるのが南神苑。ただしここだけは小川治兵衛ではなく、昭和に入ってから中根金作が設計した庭です。

(写真:平安神宮の案内看板より)

入るとすぐになだらかなスロープがあり、下に降りていきながら庭を楽しみます。

「実はこの段差は平安建都1100年祭の時に盛り土工事をした時の痕跡なんです」

え! これは意図的なデザインではなかったのですか。

「ここは元々、白川が東から西に向かって土砂を運んだことによってできた大きな扇状地なんです」

その傾斜地に博覧会会場と平安神宮を建てることになったので、盛土をして平地にしたのだとか。

「資料をみると1893(明治26)年10月5日に記念殿敷地の盛り土工事着手(1.2メートル~3.6メートル嵩上げ、10月中に6割完成)と書いてあります」

つまり、これが博覧会と記念祭の土木工事の跡ということでですか!

画像提供:しろくま舎

小川治兵衛は博覧会に合わせて西神苑(写真)と中神苑を造り、その10年後の1908(明治40)年に中神苑を改築。さらに5年後の1913(大正2)年に東神苑に着手しました。

「おそらく神苑をつくり始めた時は34歳ぐらいですね」

そんなに若かったのに、よく任せてもらえましたね。

「信頼されていたのでしょうね。道順も西神苑から中、東神苑と続くので彼の作庭の歴史がよくわかりますよ」

「西神苑のこの辺りは大きな石を立てていてゴージャスなんです」

小川治兵衛の庭というと芝生があったり、水が流れていたりと、明るく開放的な印象なのでちょっと意外ですね。

「そうですね。明治時代、総理大臣をつとめた山縣有朋(やまがたありとも)に出会い、東山の無鄰菴の庭をつくる前後でしょうか。新しい文化に触れ、自分のスタイルが確立される前なのでしょうね。伝統的な感じでつくっていますね」

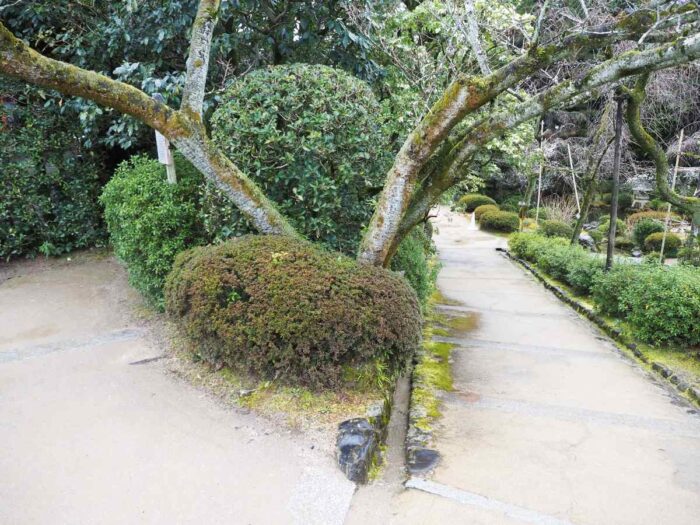

西神苑を過ぎ、本殿の裏手にやってきました。

「この庭は座って眺める庭ではなく、歩いて楽しむ庭なので、歩行スピードやリズムに合わせて作庭が工夫されているのも魅力なんです。ほら、こんな風にカーブする時は歩みが緩やかになるので、目につくところに層状チャート(薄い層が重なった縞模様の石)を置いて、見せ場を作っています。小川治兵衛といえば層状チャートですね」

静かな本殿裏手の小径を過ぎるとまもなく中神苑に到着です。

「その期待感を高めるように石がだんだん大きくなっていっていますよね」

ほんとですね。なんだかオーケストラの序曲みたい。

「前奏の太鼓が鳴りそうですよね」

画像提供:しろくま舎

「この庭は緊張感を高めるものではなく、生活の中で潤いをもたらす、まるで公園のような庭ですね。ということは楽しく歩くのが一番。そこで登場するのがこれですね」

中神苑といえば、この臥龍橋(がりゅうきょう)が有名です。臥龍橋とは、豊臣秀吉によって造営された三条大橋と五条大橋の橋脚を用いた飛び石の橋のこと。

小川治兵衛は渡る人に“龍の背にのって池に映る空の雲間を舞うかのような気分を味わっていただく”という想いを織り込んだのだとか。ぽん、ぽん、ぽんと飛び石を渡り、少し歩いたら東神苑に到着です。

画像提供:しろくま舎

「東神苑はさらに親しみやすく、人を拒絶しない庭ですよね。博覧会後につくられましたが、やはり人々が楽しむ場という意味で、博覧会場としての庭という側面を持っていますよね」

目の前が明るく開け、開放的でなんというかパラダイスのようなお庭ですね。

「そうですね。小川治兵衛は無鄰菴で山縣有朋に示唆されてから、庭に川をつくり始めるんです。そして川を主役にするために、川をデザインするんですよね。ここがそれです」

水が小石に当たり、水音やせせらぎの音が聞こえます。それに川面がキラキラ輝いてきれい!

「こうやって石をたくさん置くことで生まれるんですね。まるで西洋の印象派の絵画みたいですよね」

そして東神苑といえば、栖鳳池の泰平閣(たいへいかく)。こちらも京都御所にあった京都博覧会 常設会場の建物を移築したものなのだとか。

「この建物には、いろいろな要素が入っているんです。かわいらしい雲肘木は飛鳥時代(左上)、天井は鎌倉時代の大仏様(だいぶつよう・写真左上)、桃山時代の唐破風(からはふ・写真右)。それからアールヌーボ(左下)もはいっていますね」

このアザミのような部分ですね。

「そうそう。京都府庁旧館の意匠にもみられますよね。近代ならではの建築、まさに和風としか言いようのない建築ですね」

最後に訪れたのは池の向こうから見えていた尚美館(しょうびかん)です。この建物は、京都御苑内にあった常設の博覧会場の中堂を1913(大正2)年に移築したもの。これがあの、旧博覧会場の真ん中にあった建物部分でしょうか。当初は瓦葺でしたが1940(昭和15)年に檜皮葺に改められました。シルエットが非常に美しい、御殿風の建物です。

「こうやって改めて神苑を歩いてみると江戸から明治になり、身分や職業の制限がかからず、市民がお庭を楽しめる時代になったとのだなと感じられます。ですから、博覧会が生んだ新しい社会が新しい庭も生んだと言えるのかもしれませんね」

博覧会を通じて新しい社会を作っていく

「こうやって京都御苑から岡崎、平安神宮とセットで歩いてみると、京都の博覧会の流れがよく感じられますね」

両方には、土地的にも明治維新により空き地となってしまったという共通点があったことも分かりました。そして今回、改めて平安神宮を歩いてみて感じたのは、新しいものや文化を取り入れることが許される自由さがあるということでした。

みなさんもぜひ、京都の博覧会の歴史を訪ねて、京都御苑、岡崎、平安神宮を歩いてみてはいかがでしょうか。きっと新しい発見があるはずです!

■■INFORMATION■■

京都御苑

上京区京都御苑3

アクセス:地下鉄丸太町または今出川、市バス烏丸丸太町または河原町丸太町

平安神宮

京都市左京区岡崎西天王町97

TEL 075-761-0221

拝観時間(神苑入苑時間)

3月15日~9月30日8: 30~18:00(入苑〜17:30)

10月1日~31日~17:30(入苑〜17:00)

※10/22は時代祭のため9:30~11:30 (12:00閉門)。

11月1日~2月末日~17:00(入苑〜16:30)

3月1日~3月14日~17:30(入苑〜17:00)

料金:600円、小人300円

アクセス:地下鉄東山、市バス岡崎公園 美術館・平安神宮前または東山二条・岡崎公園口」

◾️◾️取材協力◾️◾

梅林秀行

梅林秀行

京都ノートルダム女子大学客員教授。京都高低差崖会崖長。関心分野は都市史、景観史。なにげない地面の高低差をはじめ、さまざまな視点からまちなみや風景、人びとの営みを読み解く。歴史地理に関するテレビ番組に多数出演。主な著書に『京都の凸凹を歩く 』1・2(青幻舎)。