1871(明治4)年に行われた日本初の博覧会・京都博覧会を筆頭に、1895(明治28)年に京都で開催し、大成功を収めた第4回内国勧業博覧会。実は、博覧会がきっかけとなって始まり、現在まで続いているものも多いのです。

今回は、そんな博覧会で始まった京都のモノ・コトをご紹介。意外なアレがそうだったとは!とびっくりするハズ。

※記事中の情報はすべて2025年1月時点のものです。

「都をどり」の誕生も博覧会がきっかけ

画像提供:祇園甲部歌舞会

京の春を告げる風物詩、花街・祇園の「都をどり」。この「都をどり」が毎年4月に開催されるようになったのは、なんと第1回京都博覧会がきっかけ。当時の京都府知事・槇村正直氏が、附博覧(つけはくらん=余興)を開催したいと提案し、企画されたものでした。

それまで京都の花街の舞といえば、1人か数人で舞う座敷舞が中心でしたが、この時、「伊勢音頭」を参考に万亭(現:一力亭)の九代目当主・杉浦治郎右衞門氏と京舞井上流の家元・三世井上八千代氏が「総踊り」を考案。

芸・舞妓さんがズラリと並んで踊る様子は外国人客にも評判となり、「チェリーダンス」と訳されて広く知られることになりました。今も幕開きの総踊りの着物がブルーなのは、その時に決まったものなのだそうですよ。

テーブルと椅子を使った茶道のお点前

画像提供:祇園甲部歌舞会

先述の「都をどり」など踊りの会や催しなどで、このような点茶盤(テーブル)と椅子で行う「立礼(りゅうれい)」というお点前を見たことはありませんか? これも第1回京都博覧会で初めて披露されたもの。

正座が難しい海外の方のために、裏千家11代家元 玄々斎が考案しました。明治になり西洋化する生活に対応した形式として、次第に市民にも広がったのだそうですよ。

京都の街に日本初の電車が走る

画像提供:shirokumasya

ところで明治維新の後の1869(明治2)年、事実上、天皇が東京へ移ってしまったことにより人口が減少し、衰退の危機にあった京都。そんな都市を再生しようと京都博覧会を開催したり、西陣織など産業に力を入れたり、さらに琵琶湖から引いた疏水の水力で工場を興し、舟で物資の行き来を盛んにする琵琶湖疏水事業などが計画されました。

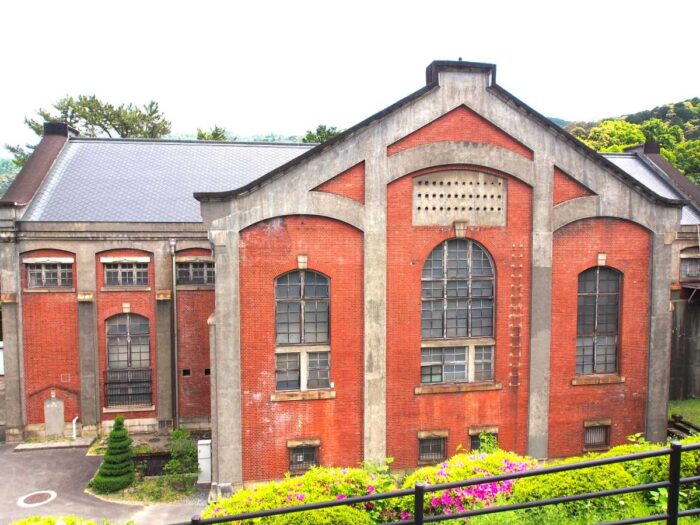

疏水工事は1885(明治18)年に着工、1890(明治23)年に第一疏水が完成。翌年6月には、日本初の水力発電所・第一期蹴上発電所が運転を開始。その発電は街灯や工業用電力に使用されました。(写真は1912年に建てられた第2期蹴上発電所)

画像提供:平安神宮

さらに、1895(明治28)年4月1日~7月31日、京都市の岡崎で開催された第4回内国勧業博覧会にあわせ、日本初の水力発電を使い、街中に電車を走らせる京都電気鉄道会社が開業。これもまさしく、日本初の一般営業用電車となりました。

まず2月1日に七条停車場(京都駅付近)と伏見町下油掛(京阪中書島駅付近)間が運行し、4月1日には七条停車場から博覧会場を経て南禅寺船溜りを結ぶ約7キロメートルが開業。多くの人を会場へと運びました。

平安神宮には、現存する京都電気鉄道電車の中で最古級といわれる、1911(明治44)年製造の電車(写真)が展示され、見学することができます。

博覧会と共に開催された記念祭で創建された「平安神宮」

画像提供:平安神宮

また、第4回内国勧業博覧会が開催された1895(明治28)年は、平安京を開いた桓武天皇が、宮中の大極殿(だいごくでん)で初めて正月の拝賀を受けてから1,100年にあたる年であることから、「平安遷都千百年紀念祭」も同時に開催されました。

この時、桓武天皇の偉業をたたえ、後世に残るモニュメントを作ろうと大極殿と応天門(おうてんもん)の建造が計画されます。その準備過程で桓武天皇を祀る神社とすることが決まり、神殿やなどが建てられ、平安神宮が創建されたのです。

画像提供:平安神宮

さらに桓武天皇が平安京に入ったとされる10月22日から3日間にわたり「平安遷都千百年紀念祭」を開催(本来は博覧会会期中に行う予定でしたが諸事情で延期)。その余興として最終日に時代風俗行列が行われ、これが後に、明治維新から平安京が造営された延暦時代までの時代扮装をした約2,000名が行列する現在の時代祭となりました。

「はんなり」ってそうだったの!!?

画像提供:フォトAC

時は立ち、1970(昭和45)年、大阪万博こと日本万国博覧会が大阪府で開催されます。実は、この時に全国的に広まった京言葉があるのをご存知でしょうか。京都先端科学大学の特任教授で、日本語の歴史や京ことば、語源などに詳しい丸田博之先生にお話を伺うと、その言葉は「はんなり」だと判明!

「はんなり」といえば京言葉の筆頭として知られ、華やかさと上品さ、気品を兼ね備えた様子を言い、「あの人、はんなりしてはるなあ」とか「はんなりした、ええ色の着物やね」なんていう使い方をする言葉ですよね。

実はこの言葉は平安時代から存在する「花なり」が語源。花のように「明るい」「陽気な」という意味で使われていたのですが、室町時代に世阿弥が『風姿花伝』で芸を花に例えるなど、「花なり」なことが能衣装や工芸品にも影響。色合いや美しさの表現として使われるようになりました。

時を経て1970年。大阪万博へ行くことで飛躍的に増えた旅行ブームを終わらせないようにと、国鉄が日本中を旅しようという観光キャンペーン「ディスカバー・ジャパン」を展開。その中で、京都を紹介する時にしきりと「はんなり」という言葉が使われるようになり、広まっていったのだとか。そして「はんなり」は色や物だけでなく、人にも使われるようになったのだそうですよ。

■■記事監修 ■■

祇園甲部歌舞会

茶道資料館

平安神宮

京都先端科学技術大学(特任教授:丸田博之先生)

■■参考文献 ■■

「平安神宮百年史」平安神宮

「京都の歴史8」學藝書林

「博覧」龍谷ミュージアム 京都新聞

大阪・関西万博×京都については、こちらの記事もどうぞ▼