京都府のあちこちに点在している銅像。なかには、よく見かけるから知っているけれど、改めて問われると「この人誰だっけ?」って思ったことはありませんか?

今回はそんな銅像についてのクイズです! あなたはいくつ答えられるかな?

それではクイズスタート!

↓ ↓ ↓

答えは下にスクロール

↓ ↓ ↓

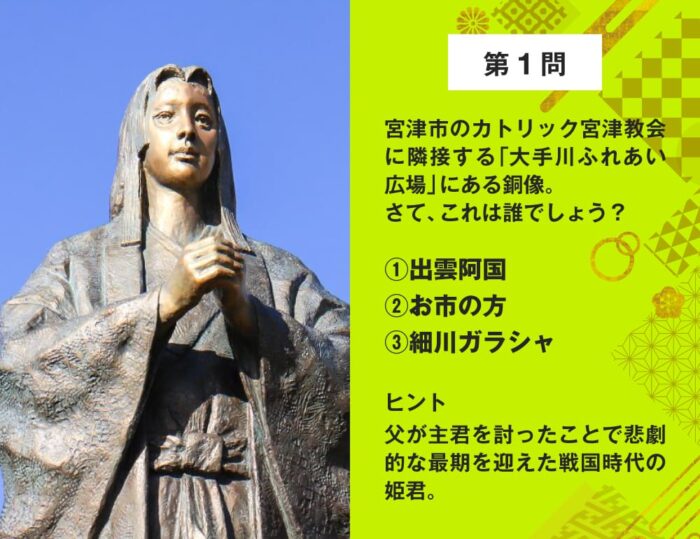

答え:③細川ガラシャ

戦国時代の悲劇の姫君として知られる細川ガラシャ。明智光秀の三女として生まれた玉(たま)は、織田信長の命により細川忠興の正室となります。「ガラシャ」という名は、彼女が後に受けたキリスト教の洗礼名です。

1580(天正8)年、義父・細川藤孝が丹後を平定した功績により、信長から丹後国を与えられた忠興は、ガラシャとともに宮津へ移ります。ところが、1582(天正10)年に父・光秀による「本能寺の変」で、逆臣の娘として京丹後市の味土野(みどの)に幽閉され、忠興とも離別。その後、忠興の尽力により大阪の細川屋敷へ移りますが、1600(慶長5)年、関ヶ原の合戦で人質となることを拒絶したガラシャは、享年38歳、自ら細川屋敷に火を放ち家来の介錯で自害しました。

細川ガラシャについて詳しくは、こちらの記事もぜひ▼

↓ ↓ ↓

答えは下にスクロール

↓ ↓ ↓

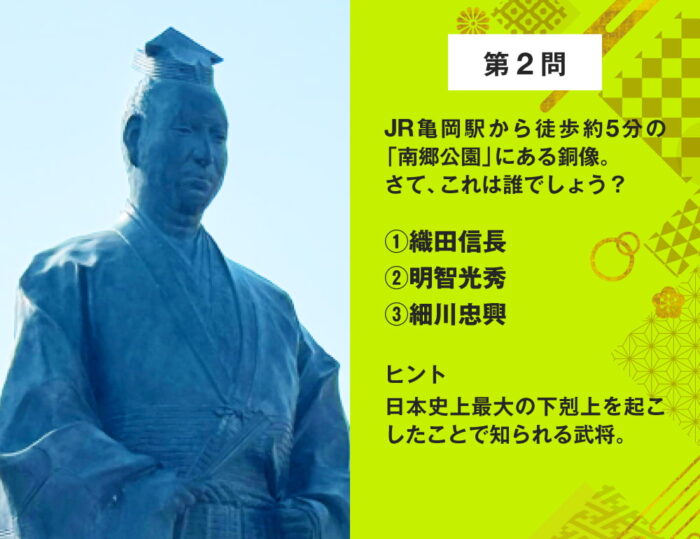

答え:②明智光秀

織田信長の命により、5年の歳月をかけて丹波の地を平定した明智光秀。その攻略の拠点として1577(天正5)年頃に築城されたのが亀岡市にのこる「丹波亀山城」です。光秀といえば、日本史上最大の下剋上といわれる「本能寺の変」を起こした逆臣というイメージがありますが、丹波の地ではまちの基礎を築いた知将として親しまれています。

明智光秀について詳しくは、こちらの記事もぜひ▼

↓ ↓ ↓

答えは下にスクロール

↓ ↓ ↓

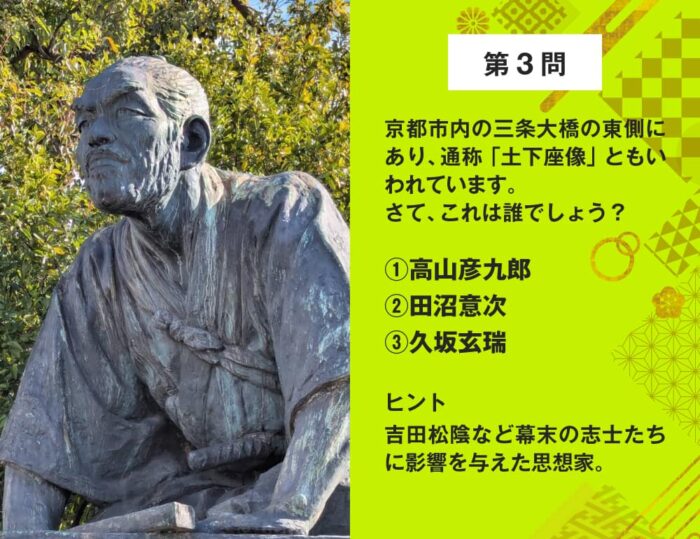

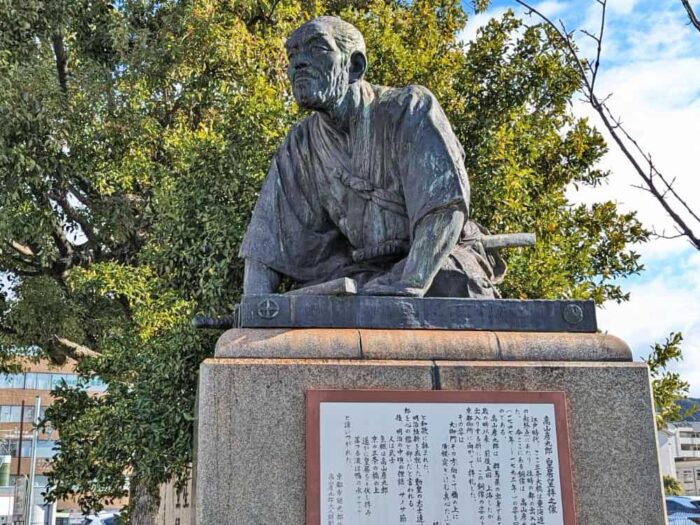

答え:①高山彦九郎

高山彦九郎は江戸時代の尊皇思想家。寛政期(1789〜1801年)に活躍した蒲生君平・林子平とともに「寛政の三奇人」と称される人物です。彼の思想は吉田松陰や西郷隆盛など、多くの幕末の志士たちに影響を与えたといわれています。

この像の正式名は「高山彦九郎皇居望拝之像」といい、彦九郎が京都に遊説した時に三条大橋から御所を伏し拝み、皇室の衰微を嘆いたという逸話に基づいて建てられました。

↓ ↓ ↓

答えは下にスクロール

↓ ↓ ↓

答え:②紫式部

画像:フォトAC

日本最古の長編物語『源氏物語』の作者として知られる紫式部。中流階級の貴族・藤原為時の娘として生まれ、幼い頃から漢詩や和歌の才能があったといわれています。998(長徳4)年頃には又従兄妹の藤原宣孝と結婚して娘をもうけますが、わずか3年で夫と死別。その後、『源氏物語』の執筆を始めたとされています。全五十四帖からなる『源氏物語』の最後の十帖は、光源氏亡き後の子孫の物語が宇治を舞台に描かれていることから「宇治十帖」と呼ばれています。

紫式部と源氏物語について詳しくは、こちらの記事もぜひ▼

↓ ↓ ↓

答えは下にスクロール

↓ ↓ ↓

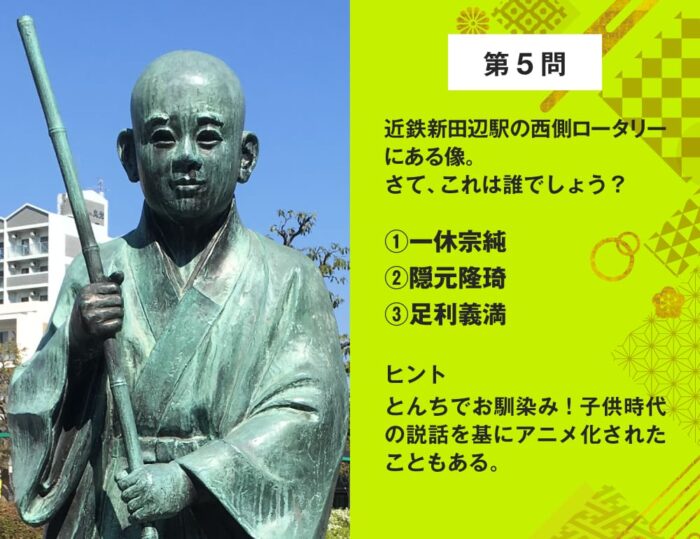

答え:①一休宗純

一休宗純(いっきゅうそうじゅん)は「一休さん」の愛称で親しまれる、室町時代の臨済宗大徳寺派の禅僧。後小松天皇の皇子として生まれ、6歳で京都の安国寺に出家しました。その後、各地を転々とし、晩年の拠点としたのが京田辺市にある「酬恩庵 一休寺」。もとは妙勝寺というお寺でしたが、応仁の乱で荒廃したお寺を一休さんが再建。恩師(宗祖)にむくいるという意味を込め、「酬恩庵」と名づけ88歳まで過ごしました。

一休宗純について詳しくは、こちらの記事もぜひ▼

↓ ↓ ↓

答えは下にスクロール

↓ ↓ ↓

答え:③からっキー

西日本で一番小さな市の向日市は、「京都向日市激辛商店街」として、激辛をテーマに町おこしを成功させたことで知られています。激辛商店街の熱い想いをRPするために生まれたご当地キャラクター「からっキー」は、唐辛子をモチーフにした“あご”が特徴的な男の子。このあごを撫でると幸運が舞い込むという伝説も!激辛商店街という名前ですが、実際にはまちなかのいろいろな場所に激辛を扱うお店が点在しており、今や激辛の聖地として有名に!

皆さん、いくつ分かったでしょうか? 京都府内を訪れた時は、各地に点在する銅像にもぜひ注目してみてくださいね。

こちらの京都府ご当地クイズにもぜひチャレンジを!▼

マンホールクイズ

京都紋章クイズ